कभी आज़ादी के आंदोलन में नेतृत्व करने वाला समुदाय अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संकट में है—मुल्लाओं की राजनीति ने दिशा बदल दी।

✍️एम हसन

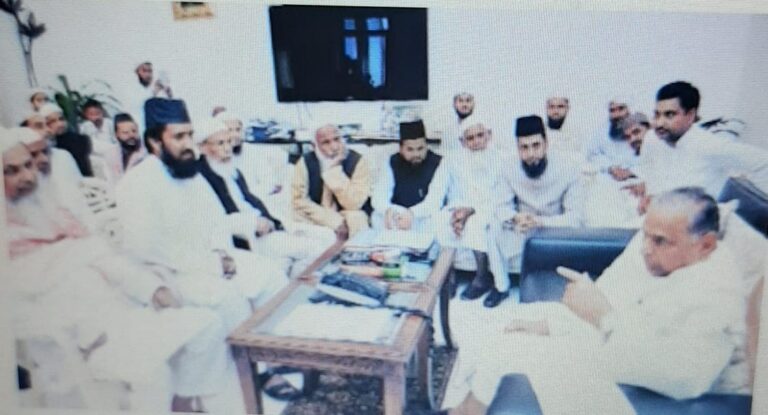

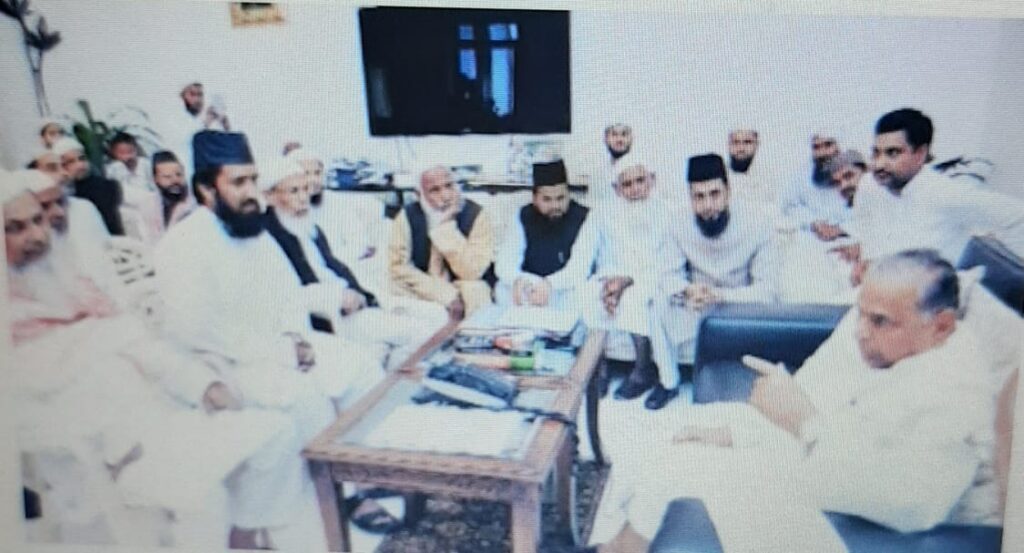

चुनावी राजनीति में मुल्लातंत्र की प्रमुख भूमिका के साथ, और यहाँ तक कि कुछ मामलों में कुछ मुल्लाओं ने अपने स्वयं के राजनीतिक संगठन भी बना लिए, गैर-भाजपा नेतृत्व ने राजनीतिक लाभ के लिए उनकी ओर रुख करना शुरू कर दिया। वे वस्तुतः समुदाय की आवाज़ बन गए और कभी-कभी गैर-भाजपा दलों में टिकट वितरण प्रक्रिया को भी प्रभावित करते रहे।

1989 में कांग्रेस के पतन के बाद धर्मनिरपेक्ष और उदार मुस्लिम नेतृत्व के राजनीतिक हाशिए पर जाने और उसके बाद अत्यधिक आत्मकेंद्रित मुल्लातंत्र के उदय ने उत्तर प्रदेश में इस समुदाय को अपूरणीय क्षति पहुँचाई है। आज लगभग 20 प्रतिशत आबादी के साथ यह समुदाय राज्य में राजनीतिक रूप से दिशाहीन है और परस्पर विरोधी राजनीतिक ताकतों के दुष्चक्र में फँसा हुआ है।

कांग्रेस के शासनकाल में उदारवादी मुसलमानों को बढ़ावा दिया गया और 1989 से पहले उन्हें प्रमुख पदों पर रखा गया, लेकिन पार्टी के सत्ता से बाहर होने और जनता दल के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक क्षितिज पर उभरने के बाद ये चेहरे गुमनामी में चले गए। मुलायम सिंह यादव, जो जनता दल-समाजवादी पार्टी के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे और दिसंबर 1989 में मुख्यमंत्री बने, के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था, “अब यूपी में कोई मुस्लिम नेता नहीं होगा”। इसका मतलब यह था कि मुलायम सिंह यादव ने खुद को “मौलाना मुलायम सिंह” के नाम से “मुस्लिम नेतृत्व” का बीड़ा उठाया था। यह वह दौर था जब सुस्थापित उदार मुस्लिम नेताओं को नजरअंदाज करते हुए “मुल्लातंत्र” उभरने लगा और मुख्यमंत्री के इर्द-गिर्द मुल्लाओं की भीड़ घूमने लगी।

इस तरह उदारवादी मुसलमान धीरे-धीरे पृष्ठभूमि में जाने लगे और यहां तक कि जो लोग अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, उन्हें भी इन मुल्लाओं का सहारा लेना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है क्योंकि चुनाव मैदान में मुस्लिम उम्मीदवार सबसे पहले “पगड़ीधारी और गैर-पगड़ीधारी” मौलवियों से “आशीर्वाद” लेते हैं।

स्वतंत्रता संग्राम में उलेमाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए भी, 1972 में अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल बोर्ड (AIMPLB) के गठन के बाद, महत्वाकांक्षी मुल्लाओं ने भी अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस मंच का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। 1985 में जब उन्होंने संसद के माध्यम से शाहबानो मामले में राजीव गांधी सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए मजबूर किया, तब भी उन्हें और बल मिला।

यह देश के धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी मुसलमानों के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने देश में सांप्रदायिक राजनीति को भी जन्म दिया। 1989 में जब मुलायम सिंह यादव सत्ता में आए, तब तक उलेमा सरकार पर हुक्म चलाने वाली एक शक्तिशाली ताकत बन चुके थे। गौरतलब है कि न केवल उलेमाओं को समर्थन मिला, बल्कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग भी समुदाय के मुद्दों के प्रति गंभीर चिंता रखने वालों को बाहर निकालकर इस लड़ाई में शामिल हो गए।

चुनावी राजनीति में मुल्लातंत्र की प्रमुख भूमिका के साथ, और यहाँ तक कि कुछ मामलों में कुछ मुल्लाओं द्वारा अपने स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाने के साथ, गैर-भाजपा नेतृत्व ने राजनीतिक लाभ के लिए उनकी ओर रुख करना शुरू कर दिया। वे वस्तुतः समुदाय की आवाज़ बन गए और कभी-कभी गैर-भाजपा दलों में टिकट वितरण प्रक्रिया को भी प्रभावित करते रहे।

ऐसा नहीं है कि मौलवियों को राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए या चुनावी राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन “धार्मिक मंच और राजनीतिक मंच” का चतुराई से किया गया मिश्रण न केवल समुदाय के लिए हानिकारक साबित हुआ है, बल्कि सांप्रदायिक ताकतों को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हथियार भी प्रदान करता है। अयोध्या विवाद ने राज्य में मौलवी राजनीति को बढ़ावा देने में एक प्रमुख मंच के रूप में भी काम किया।

लगभग 20 प्रतिशत आबादी के साथ, उत्तर प्रदेश में मुसलमान मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो बड़ी संख्या में उन निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णायक हैं जहाँ वे जनसांख्यिकीय रूप से प्रमुख हैं। कांग्रेस के पूर्व समर्थक आधार के रूप में, वे दो क्षेत्रीय दलों, समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की चुनावी सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे।

हालाँकि, असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) जैसी वैकल्पिक मुस्लिम राजनीतिक आवाज़ों के उदय ने पारंपरिक मौलवियों की भूमिका को भी जटिल बना दिया है। ये नए राजनीतिक दल और नेता कभी-कभी एक अलग तरह की पहचान-आधारित राजनीति पेश करते हैं जो मुल्लाओं के पारंपरिक प्रभाव का मुकाबला कर सकती है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मौलवी ओवैसी के साथ टकराव में हैं।

लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा के उदय और 2017 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की हार के बाद, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुल्लाओं और अन्य मौलवियों की भूमिका में काफ़ी बदलाव आया है। हालाँकि वे अपने स्थानीय समुदायों में प्रभावशाली बने हुए हैं और मतदान पैटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन किसी एक राजनीतिक दल के लिए सामूहिक मुस्लिम वोट को प्रभावित करने की उनकी क्षमता कमज़ोर हुई है।

हालाँकि वर्तमान में मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब इस संबंध में मौलवियों का योगदान नगण्य प्रतीत होता है। भाजपा सरकार के साथ बड़ी संख्या में मुल्लाओं के गठबंधन के कारण, मुस्लिम समुदाय पर उनका समग्र राजनीतिक प्रभाव कम हो गया है।

पिछले एक दशक में, भाजपा के अलावा उत्तर प्रदेश की तीनों प्रमुख पार्टियों—समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और कांग्रेस—ने चुनावी कारणों से मुस्लिम प्रतिनिधित्व में कटौती की है। सपा, जिसकी पहचान कभी मुस्लिम-यादव गठबंधन हुआ करती थी, ने धीरे-धीरे अपना ध्यान नए पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले पर केंद्रित कर लिया है। हाल के वर्षों में, जैसे-जैसे राजनीतिक आख्यान हिंदू पहचान की राजनीति के इर्द-गिर्द केंद्रित होता गया है और दलित मतदाताओं पर बसपा की पकड़ कमजोर होती गई है, सपा ने हिंदू मतदाताओं को अलग-थलग न करने के प्रति सावधानी बरतते हुए सक्रिय रूप से दलितों का समर्थन हासिल किया है। मायावती की बसपा ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों से अपना ध्यान हटाकर, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, दलितों और पिछड़े वर्गों के बीच अपने पारंपरिक आधार को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। कुल मिलाकर, जो बात सामने आ रही है वह अल्पसंख्यक-केंद्रित टिकट वितरण से हटकर बहुसंख्यक और जाति-आधारित चुनावी गणित पर केंद्रित रणनीतियों की ओर है।

हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, खासकर भाजपा के उदय के बाद, स्थिति में बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश में, राजनीति में मुस्लिम धर्मगुरुओं की भूमिका कम होती जा रही है। हालाँकि एक समय में किसी धर्मगुरु का समर्थन मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करता था, लेकिन बढ़ते शिक्षा स्तर और एक अधिक समेकित राजनीतिक आख्यान ने उनके प्रत्यक्ष चुनावी प्रभाव को कम कर दिया है। कुछ पर्यवेक्षकों के अनुसार, मुस्लिम धर्मगुरुओं की राजनीतिक विश्वसनीयता निम्न स्तर पर है। समुदाय में यह धारणा है कि कई धर्मगुरु केवल उसी उम्मीदवार का समर्थन करते हैं जिसे मुस्लिम समुदाय पसंद करता है और बाद में जीत का श्रेय लेते हैं।

समुदाय में ऐसे उदारवादी नेताओं की चाहत है जो वर्तमान संदर्भ में उनके मुद्दों को समझ सकें और उनका समाधान निकालने में मदद कर सकें। अब, अधिक शिक्षित मुस्लिम आबादी के कारण, जब कोई मौलवी सार्वजनिक रूप से किसी उम्मीदवार का समर्थन करता है, तो “गुप्त सौदेबाजी” का संदेह बढ़ जाता है। मौलवियों की प्रतिष्ठा इस धारणा से भी प्रभावित हुई है कि वे सामुदायिक मुद्दों से संबंधित अपने वादों को पूरा करने में विफल रहे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता मौलवियों के निर्देशों का पालन करने के बजाय, रणनीतिक मतदान में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2022 के राज्य चुनावों के दौरान, कई मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को सबसे मज़बूत भाजपा-विरोधी दावेदार के रूप में समर्थन देने का विकल्प चुना, एक ऐसी रणनीति जिसने उन्हें मुस्लिम हितों के लिए अपनी स्पष्ट अपील के बावजूद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) जैसी पार्टियों को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया।