संयुक्त राष्ट्र के ८०वें वर्षगांठ पर बहुपक्षवाद की परीक्षा

UN @ 80: बहुपक्षवाद, आतंकवाद और वैश्विक विश्वास का संकट

United Nations (यूएन) संयुक्त राष्ट्र के ८० साल पर भारत ने बहुपक्षवाद की प्रासंगिकता, आतंकवाद प्रतिकार और वैश्विक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए—समालोचनात्मक विश्लेषण।

📍New Delhi 🗓️ 24 अक्टूबर 2025 ✍️Asif Khan

आज जब संयुक्त राष्ट्र अपनी ८०वीं सालगिरह मना रहा है, तो यह सिर्फ उत्सव का मौका नहीं बल्कि आत्म-मंथन का क्षण भी है। यूएन ने युद्धोपरांत बनाई गई वैश्विक व्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है—लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अपनी मूल भूमिका निभा पा रहा है?

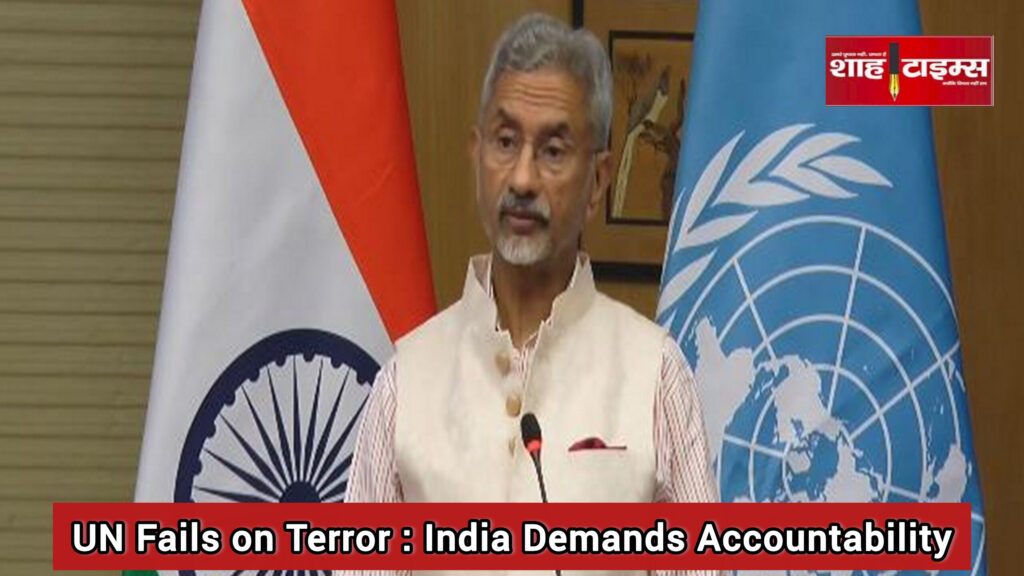

विदेश मंत्री S. जयशंकर की उस टिप्पणी को देखें, जिसमें उन्होंने कहा कि “All is not well with the UN.” यह कथन रोचक है क्योंकि यह एक सदस्य देश की ओर से सीधे तौर पर उस संस्था पर सवाल उठाना है, जिसे वह समर्थक भी मानता है।

उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जब सुरक्षा परिषद का एक वर्तमान सदस्य ऐसा संगठन खुलेआम बचा रहा हो जिसने बर्बर आतंकवादी हमला किया हो — जैसे कि Pahalgam में हुआ हमला — तो बहुपक्षवाद की विश्वसनीयता पर क्या असर नहीं पड़ता। यह सिर्फ एक सुरक्षा-मुद्दा नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास का सवाल है जो वैश्विक प्रणाली पर टिका है — कि हम “सब मिलकर” नियम-प्रक्रिया और जिम्मेदारी तय करेंगे।

यहाँ पर हमें दो-तीन अहम बिंदुओं पर विचार करना होगा:

पहला, आतंकवाद का मुकाबला। भारत का कहना है कि वैश्विक रणनीति के नाम पर आतंकवाद के पीड़ितों और अपराधियों को एक समान दर्जा मिल रहा है। जयशंकर ने प्रश्न किया कि “If victims and perpetrators of terrorism are equated…” तो यह कितनी बड़ी विडंबना है। इसे सामाजिक नैतिकता का मामला कह सकते हैं — जैसे कि आपने घर में आग लगी हो और आग लगाने वाला माफी मांगकर परिवार की सुरक्षा एजेंसी के साथ बैठ जाए; माफी मांगना अच्छी बात है, लेकिन क्या अपराध-नियंत्रण की प्रक्रिया से बच जाना न्याय के अनुरूप होगा?

दूसरा, वैश्विक दक्षिण (Global South) और विकास-संबंधी असमर्थता। जयशंकर ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति-सुरक्षा सिर्फ खूबसूरत शब्दों में रह गई हों, तो विकास और सामाजिक-आर्थिक प्रगति का संकट और गंभीर है। यह तब होता है जब व्यापार-नियम, आपूर्ति-शृंखला, राजनीतिक प्रभुत्व जैसी बातें विकासशील देशों के लिए बाधा बन जाएँ। उदाहरण के रूप में, आप सोचिए कि कोई छोटा-मध्यम देश अपनी ऑर्गनाइज़ेशन का हिस्सा है लेकिन उसकी आवाज सुनने की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि उसे लगता है—दम घुट रहा है।

तीसरा, यूएन संगठन और उसकी संरचना। आज भी यूएन की सुरक्षा परिषद उसी प्रारूप में है जो १९४५ में तय हुआ था—जब दुनिया की राजनीति बहुत अलग थी। जयशंकर का तर्क है कि यह वर्तमान वास्तविकताओं को नहीं दर्शाता। यह उस पुराने मोबाइल फोन जैसा हो गया है जिसे लोग बदलना चाहते हैं लेकिन “अभी तक काम तो कर रहा है” कहकर टाल रहे हों। लेकिन जब फोन नेटवर्क बदल गया हो, ऐप्स बदल गए हों, तो पुराने मॉडल काम नहीं देगा।

इन बिंदुओं को जब हम मिलाकर देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि भारत ने यूएन के प्रति अपना समर्थन दिए हैं — लेकिन साथ ही साथ चेतावनी भी दी है कि सिर्फ मौजूद रहना पर्याप्त नहीं, उपयोगी होना चाहिए। जयशंकर ने कहा: “हम इस मंच के दृढ़ समर्थक रहे हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन वास्तविक शक्ति-संतुलन और ग्लोबल साउथ की आवाज बिना शामिल किए संगठन एकतरफा और अप्रभावी बने रहेगा।”

यहाँ एक वैकल्पिक दृष्टिकोण (counterpoint) भी महत्वपूर्ण है। यह है कि यूएन जैसी संस्था अपने आप में बहुत बड़ी है, इसमें अनेक राष्ट्र-हित, संवाद, नीति-निर्देशन शामिल है। संगठन को तुरंत “पूर्ण सुधार” देना संभव नहीं है। किसी ने कहा है कि “जब आप विशाल जटिल संगठन में बदलाव करते हैं, तो समय लगता है।” इस दृष्टि से देखा जाए, तो आज की चुनौतियाँ (आतंकवाद, क्लाइमेट क्राइसिस, तकनीकी बदलाव) इतनी तेज़ हैं कि पुरानी संरचना से निपटना मुश्किल है। इसलिए यह संभव है कि यूएन जिस दिशा में है उसमें बदलाव महसूस नहीं हो रहा हो, लेकिन यह गलत नहीं कि कोशिश नहीं हो रही। जैसे कि यूएन ने “UN @ 80” की थीम को „Building our future together“ रखा है।

लेकिन भारत का सवाल यह है कि यदि कोशिशें नजर नहीं आ रही हों, तो भरोसा टूट सकता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपने नौकरी में भरोसा किया हो कि कंपनी आपकी मेहनत को देखेगी, लेकिन लगातार वही पुरानी प्रक्रिया हो रही हो—फिर आप सवाल उठाएँगे।

तो, क्या विकल्प हैं?

पहला विकल्प: संरचनात्मक सुधार। यूएन में स्थायी सदस्यता, निर्णय-प्रक्रिया, वित्तीय पारदर्शिता जैसी बातों को पुनः विचार करना।

दूसरा विकल्प: व्यवहार-परक जवाबदेही। आतंकवादियों, अपराधियों को चुनिंदा रणनीति के नाम पर एक-समान न मानना। कॉमन उदाहरण के रूप में अगर किसी परिवार में चोरी हुई और चोर को “समझा जाए” और पीड़ित को “सहयोग दे” जैसा दिखे, तो परिवार का भरोसा टूटेगा।

तीसरा विकल्प: वैश्विक दक्षिण की सक्रिय भागीदारी। भारत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि की आवाज़ को नीति-निर्माण में शामिल करना।

भारतीय दृष्टिकोण यह है कि शांति, सुरक्षा और न्याय तीनों हाथों में हैं—केवल एक-दो हाथ से नहीं चल सकते। जयशंकर ने कहा कि “यह आज स्पष्ट है कि समय बदलाव का है वरना इतिहास इस संस्था को अप्रासंगिक ठहराने में देर नहीं करेगा।”

मैं यह कहूँगा कि यह सिर्फ भारत का दृष्टिकोण नहीं है—बहुपक्षवाद वैश्विक मंच पर उसी तरह आमा संकट में है जैसा कि आपने अपने मित्र-समूह में देखो: अगर एक-दो लोग लगातार नियम तोड़ते रहें और बाकी चुप रहें, तो समूह का विश्वास टूट जाता है। अब समूह के प्रति भरोसा फिर बहाल करना होगा, और साथ में यह समझना होगा कि सिर्फ ‘उपस्थिति’ काफी नहीं—प्रभावी होना जरूरी है।

अन्त में, मैं यह निष्कर्ष देना चाहूँगा कि यूएन का ८०वाँ वर्षगांठ सिर्फ एक तारीख नहीं, यह संकेत है कि हमें पूछना चाहिए: “क्या हम उसी पुराने मॉडल में आगे बढ़ सकते हैं, या नए मॉडल की ओर देखना होगा?” भारत ने इस अवसर पर स्पष्ट संदेश दिया है—हां, हम संस्था के साथ हैं, लेकिन हम मजबूती से पूछेंगे कि संस्था कितनी सक्षम है और कितनी समावेशी हो सकती है।

अगर आप चाहें, तो हम देख सकते हैं कि अन्य देशों ने इस अवसर पर क्या कहा है, यूएन में कौन-कौन से सुधार प्रस्तावित हैं, और भारत की भूमिका कैसे बदल रही है—क्या करेंगे?